Собственно subj.

PRO & CONS

Обсуждаем...

14 ответов

Для тех, кто пользуется RSS-читалками. На notq можно подписаться так:

https://notq.ru/feed/new -- все посты

https://notq.ru/feed/new -- все посты

https://notq.ru/feed/upvoted -- посты выше некоторого порога по популярности

https://notq.ru/feed/upvoted -- посты выше некоторого порога по популярности

https://notq.ru/feed/u/finder -- так можно подписаться на посты конкретного пользователя

https://notq.ru/feed/u/finder -- так можно подписаться на посты конкретного пользователя

5 ответов

Ответ спасен из Яндекс.Кью

На самом деле, всё просто. Если вы планируете создать именно корабль, то вам нужен будет ракетоноситель, который вас выведет сначала на околоземную орбиту, а затем, в зависимости от заданной траектории полета, и дальше. И в этой фразе кроется основная мысль: вам все равно будет нужна ракета! А для интеграции в ракету, ваш корабль нужно будет зарегистрировать как полезную нагрузку и пройти через массу проверок и тестов. То есть, о вас уже узнают.

Любой пуск с любого наземного или морского космодрома должен быть обязательно зарегистрирован в национальных реестрах (страны запуска), а страна запуска передает информацию о пуске - полную, включая данные о вашем корабле - в Управление Организации Объединённых Наций по вопросам космического пространства (UNOOSA).

И только тогда ваш корабль смог бы стартануть в космос. А, если нет, то вам, плюс к кораблю, еще нужно создавать ракету и стартовый стол.

Но! Если у вас уже есть, допустим, и корабль, и ракета, и даже маленький секретный космодром… у вас была бы следующая проблема с законодательной точки зрения. Смотря куда (в какую страну) вы приземлитесь/приводнитесь, раз уж вы собрались возвращаться на Землю, придется разбираться с местными властями за нарушение их воздушного и любого другого пространства. Так что не забудьте заранее подумать о загран паспорте и необходимых визах! (и о ракете, и о топливе, и о космодроме…)

7 ответов

Ответ спасен из Яндекс.Кью

Не совсем ответ на ваш вопрос, но есть много предметных областей, в которых вопрос "перехода из монолита на микросервисы" даже не ставится и, собственно, слов таких не используют. Так получилось, что я всю жизнь работаю именно в таких.

Переход на микросервисы полезен там, где задачу легко разделить на части, достаточно обособленные по данным и логике, связанные между собой четкими формальными интерфейсами (ну, насколько это вообще возможно в жизни), и получить профит от более простых релизных циклов и тестирования.

Возьмем, не знаю, банковское приложение: тут у нашего пользователя вклады, тут кредиты, тут платежи, тут логин-регистрация, а тут чат. Ничего не нужно выдумывать, лепота!

Как то же самое сделать с полноценной онлайн-игрой или с поисковой машиной, я даже и не представляю. И там, и там можно найти какие-то кандидаты в "микросервисы" и постепенно их отщипывать, но основная часть кода всегда будет сплетена в чудовищный миллионнострочный бегемот, тестирование, релизы и сопровождение которого будут лавкрафтианской процедурой, сравнимой с вызовом Ктулху в момент парада планет.

Потому что альтернатива ещё хуже.

ответить

Ответ спасен из Яндекс.Кью

Решение текстовых задач. На мой взгляд, одно из ключевым упущений школьной программы - полный переход к абстракции с какого-то момента типа 8 класса. В результате у многочисленных людей математикой не занимающихся профессионально складывается в итоге впечатление, что во-первых математика чрезвычайно сложна, во-вторых вовсе непонятна, а в-третьих совершенно бесполезна.

Есть огромное количество жизненных задач за пятый класс, которые не умеют решать взрослые люди. Например, сталквивался с людьми, которые уверены, что чтобы прирост капитала был 600% годовых - нужно, чтобы было 50% прироста в месяц. (Ответ в действительности чуть больше 17.6% в месяц для сложных процентов, если бы прирост бы 50% в месяц, то в год он был примерно 12875%).

Пока в школе их учат упрощать длинные тригонометрические выражения, или решать квадратные неравенства относительно логарифмов с переменным основанием - эти люди не могут ключевого, даже не то, что формализовать задачу в терминах математики - они не понимают, что эта задача вообще имеет какое-либо отношение к математике.

2 ответа

Ответ спасен из Яндекс.Кью

Если я правильно понял ситуацию, то предлагаю им постоянно объяснять, что самый главный и разрушительный антипаттерн это оверинжиниринг.

Соответственно, если они хотят усложнить код, просто сказать "исправляю такой-то антипаттерн" недостаточно. Нужна четкая формулировка, какую именно проблему они видят и решают своим усложнением и четкое понимание, почему проблема правда может возникнуть в этом конкретном месте и почему их изменение не даст ей возникнуть.

Если же они видят антипаттерн, могут от него избавиться без усложнения кода и согласны сесть и это сделать, то они правы =)

ответить

Ответ спасен из Яндекс.Кью

Я только что проделал следующий эксперимент. Я начал вводить в поисковике запрос "учебник исто..." и выбрал случайную подсказку "учебник истории россии 8 класс". В найденных результатах я выбрал случайный учебник, а в нём случайную страницу и нашёл на ней какую-то дату.

А вот и она:

Упразднённую в 1769 г. Уложенную комиссию Павел переименовал в Комиссию для составления законов Российской империи.

Было бы мне стыдно, если бы на вопрос об исторической дате из школьной программы, а именно, когда была упразднена Уложенная комиссия, я не знал бы ответа? Этот вопрос совершенно не гипотетический: я не знал ответа, и мне не стало стыдно.

Такой вот я бесстыдник.

6 ответов

Ответ спасен из Яндекс.Кью

К концу Смуты церковь пребывала в упадке. Монастыри, церкви, храмы - все пострадали от военных действий и грабежей, и, как следствие, сам институт церкви был на финансовом дне. И это являлось катастрофой в том плане, что на восстановление самого государства требовались колоссальные средства, собиравшиеся налогами, которые платила в том числе и церковь. С другой стороны имела место высокая преданность церкви со стороны населения. Тот факт, что польская интервенция была поддержана Ватикана, послужил тому, что церковь стала тем ядром, вокруг которого в борьбе объединилось все население, независимо от сословий. И в этом заключался главный потенциал развития самой церкви, который, в последствии, она успешно реализовала.

ответить

Ответ спасен из Яндекс.Кью

Почему в средние века ничего подобного источники про постоянно участвовавших в войнах касту профессиональных воинов ничего подобного не пишут и за ними такого не замечали?

В том-то и дело, что пишут. И не так уж мало пишут — что о собственных переживаниях авторов нарратива, что о "солдатах, которые никогда не вернутся к мирной жизни". Так что тезис, из которого вы исходите — увы, неверен.

Другой вопрос, что тема пока плохо исследована историками, да и трудно её исследовать, потому как современной психиатрии-то в то время ещё не было, заниматься темой ПТСР начнут только во второй половине XIX века (прежде всего в США после Гражданской войны).

Оснований утверждать, что военные Средневековья и Ренессанса вообще не страдали ПТСР, не имеется никаких. У нас, во-первых, есть широкое отражение ужасов войны в искусстве (а тренды искусства не возникают на пустом месте, они отражают нечто актуальное для общества всегда). Во-вторых — масса высказываний в нарративе, в том числе от самих участников событий, жаловавшихся на проблемы. В-третьих, даже простой анализ биографий известных военных деятелей легко показывает — многие люди после участия в серьёзных войнах уже не могли нормально вписаться в мирную жизнь. С другой стороны, многие могли — как и сегодня.

Но всё же рискну предположить, что явление было менее распространённым и не такую острую проблему собой представляло, как сегодня.

Почему? Да просто жизнь была гораздо тяжелее, смерть — в любой момент гораздо ближе. Что своя, что близких, что чужая. Меньше контраст общего багажа с военным опытом — меньше последствий.

2 ответа

Ответ спасен из Яндекс.Кью

Теорему Ферма доказал сэр Эндрю Уайлс более 25 лет назад. Что произошло после -- произошло то, что математики всего мира много лет проверяли это доказательство и не нашли в нём ошибок, сэр Эндрю получил много премий и наград, а его методы сильно продвинули вперёд соответствующий узкий раздел математики, теорию эллиптических кривых. Очень красивая теория, в её рамках многие утверждения вроде бы про целые числа (например, теорема Ферма) оказываются чисто геометрическими.

В остальном нельзя сказать, что наука после этого совершила какой-то невероятный скачок. Теорема Ферма была так знаменита только потому, что её много лет не могли доказать ведущие математики мира, хотя её условия поймёт почти любой школьник 8 класса. После того, как она была доказана, не пришлось переизобретать всю криптографию (как это может случиться после некоторых других прорывов в теории чисел), а в физике не возникло новое понимание реальности (как это случилось после геометрии Лобачевского).

Теорему доказали, а телепортироваться так и не научились!

ответить

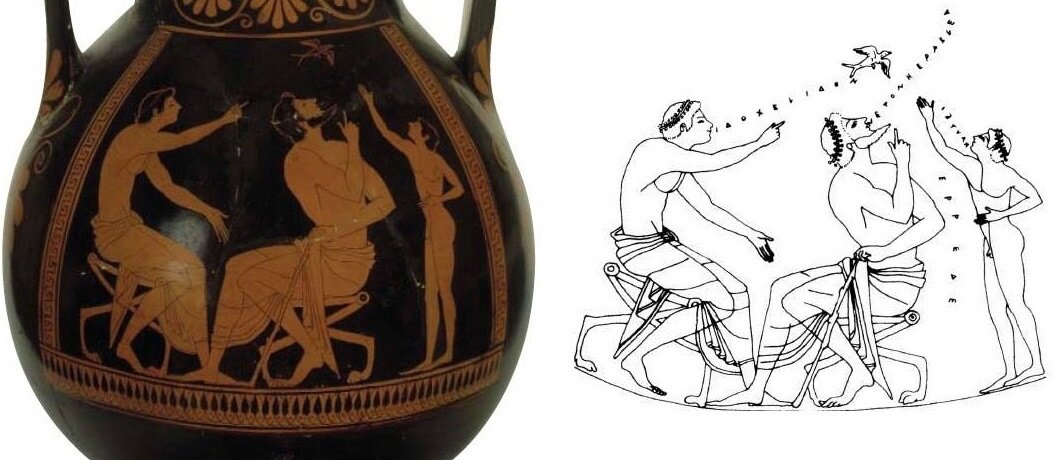

Есть ли комбинации картинок и звуков или другие простые манипуляции, при воспроизведении которых человек впадал бы в измененное состояние сознания? Речь не о понятных вещах вроде "показать ему хороший фильм, чтобы заставить плакать", речь о действиях, которые эксплуатировали бы какой-то неожиданный глитч.

Курицу, например, можно: Chicken hypnotism. Форель(!) можно: Trout tickling. Котов тоже (авторитетную ссылку не знаю, но это вроде бы общеизвестно), но с ними хотя бы примерно понятно, почему -- включается инстинкт котенка, которого за шкирку несет мать.

А человека, afaik, нельзя. Но почему?

7 ответов

Ответ спасен из Яндекс.Кью

Андрей кое-что перечислил, но это далеко не полный перечень.

Чаще всего для каждой задачи нужен свой набор инструментов. И надо понять, что именно для собранных данных использовать. Лучше это решить перед сбором данных. Если есть возможность, собирать материал, исходя из решения задачи. Например, в медицинских экспериментах часто количество данных ограничено (пациентов не хватает). Тогда перед обработкой данных нужно разобраться, а какая минимальная группа даст статистически значимый ответ. Для этого есть свои методы расчёта.

Часто данные следует проверить на нормальность распределения. Если хватит выборки, конечно. Гораздо чаще, чем хотелось бы, распределение подчиняется лог-нормальному закону и тогда такие критерии, как математическое ожидание или стандартное отклонение уже использовать нельзя. Да и многое, что используют не глядя - тоже.

Например, метод наименьших квадратов. Если распределение не нормальное, то тогда надо использовать непараметрические критерии.

Если данных очень много и они содержат разные параметры, то без факторного анализа не обойтись.

Инструментов в статистике так много, что их не перечислить, даже не выбрать самые-самые. Лучше иметь под рукой программу, типа Statistica, уметь ей пользоваться и выбирать тот метод обработки результатов, который подходит.

ответить

Бывает ли так, что доказательство сложной математической теоремы, проверенное узким кругом учёных, имеет незамеченную ошибку?

grechnik пишет:

grechnik пишет:

на mathoverflow конкретные примеры собирали

This later paper was also published in the Annals, and so Zhang may be perhaps the only person to have published in such a prestigious journal both that P and that ¬P!

https://mathoverflow.net/questions/35468/widely-accepted-mathematical-results-that-were-later-shown-to-be-wrong

Ссылка огонь, спасибо.

История Busemann-Petty problem отличнейшая и сама по себе, помимо того, что дает ответ на исходный вопрос.

Сама задача такая. Есть два центрально-симметричных тела в Rn (каждое с центром в нуле). Известно, что любое сечение гиперплоскостью, проходящей через ноль, для первого тела имеет меньший объем, чем для второго. Следует ли из этого, что и полный объем первого тела также меньше, чем объем второго?

Интуитивно кажется, что да. Для n=2 ответ "да" тривиален (легко заметить, что второе "тело" в этом случае полностью содержит первое). Для остальных n он был неизвестен целых 20 лет. Затем кто-то придумал сложный и заковыристый контрпример для n>=12. Прошло ещё 10 лет, и только тут кто-то заметил, что два самых простых тела, приходящих в голову буквально первым же делом - гиперсфера и гиперкуб - являются контрпримером для n >= 10. Задаче к тому моменту исполнилось 30 лет. Обожаю такое. Не боги горшки обжигают даже и в математике.

На этом история не закончилась, потому что оставались n от 3 до 9, и ответ для случая n=3 не был известен что-то типа сорока лет, хотя вопрос в этом случае выглядит типичной школьной олимпиадной задачкой. Ну и да, в процессе один и тот же математик опубликовал в одном и том же супер-журнале два доказательства, "гипотеза неверна" и "гипотеза верна".

ответить

Статья спасена из Яндекс.Кью

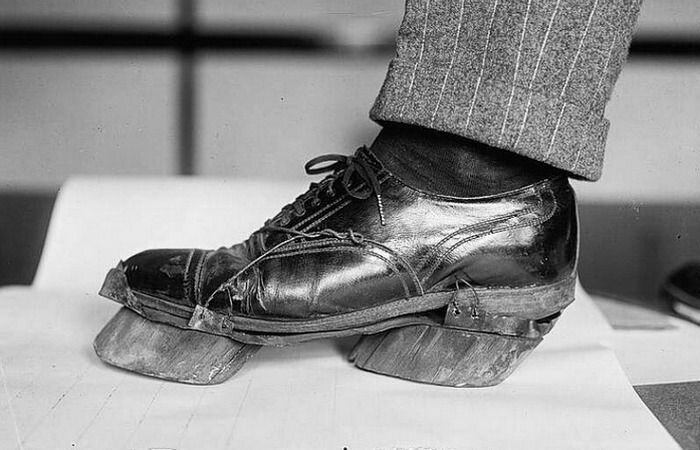

Сегодня я узнала, что бутлегеры во времена Сухого закона в Америке 1920-х часто использовали особую обувь — «cow shoes», насадки с подошвами в виде коровьих копыт, чтобы скрывать свои следы в лесу. Логика изобретения была простой: полицейские и шерифы, которые искали в лесу тайные тропы поставок бутлегеров, не обращали внимания на следы копыт, а пытались найти отпечатки обуви.

Экземпляр cow shoes с выставки «A Dry Spell: A Brief History of Prohibition»

__«Коровий башмак» представляет собой полосу из металла, к которой пристегивается деревянный блок, вырезанный в виде копыта коровы. __

Хитрость контрабандистов обнаружили случайно в 1922 году — была найдена пара подобной обуви вблизи Тампы, штат Флорида. Оттуда «коровьи башмаки» были отправлены в центральный отдел Бюро по контролю за соблюдением сухого закона. Офицеры Бюро в итоге пришли к мнению, что изобретатель почерпнул свою идею из рассказа «Случай в интернате» Артура Конан Дойла из цикла о Шерлоке Холмсе, в котором злодей использовал для похищения подковы лошади, которые были в форме коровьих копыт.

ответить

Ответ спасен из Яндекс.Кью

До вчерашнего дня постоянно читал слово "скрупулёзный" как "скурпулёзный". И что-то мне подсказывает, что многие люди до сих пор делают точно так же.

5 ответов

Статья спасена из Яндекс.Кью

Оказывается, хомяки очень хорошо усваивают алкоголь! Даже выпив спирт они не пьянеют. Дел в том, что их организм привык эффективно расщеплять этанол, т.к. хомяки хранят запасы еды, которая имеет свойство бродить. Потребляя забродившую пищу поколениями хомяки развили способность не пьянеть!)

Подробности тут: https://knife.media/hard-drinking-hamster/?fbclid=IwAR21rODydWzeKTkpgWDuwRQPclJZBTy06kUtA6d041g3croMmman9D4NBHE

И оригинал статьи: https://www.theatlantic.com/science/archive/2021/12/alcohol-consumption-hamster-drunk/621125/

ответить

Ответ спасен из Яндекс.Кью

Самое полезное в ней не её применение, а её доказательство.

По-моему, для будущего технаря очень полезное упражнение умножить (x-a)*(x-b), раскрыть скобки и немного помедитировать над левой и правой частями: что это за a и b такие слева, почему в скобках знак "минус", а не "плюс", и чему соответствуют их комбинации справа. Без этого понимания квадратные уравнения просто какой-то изолированный и нечасто пригождающийся технический навык, вроде деления в столбик на листе бумаги, а если осознать эту операцию, потом гораздо проще оперировать более сложными многочленами и их корнями, если вдруг придется.

ответить

Статья спасена из Яндекс.Кью

Это довольно известная история. Но от этого она хуже не становится.

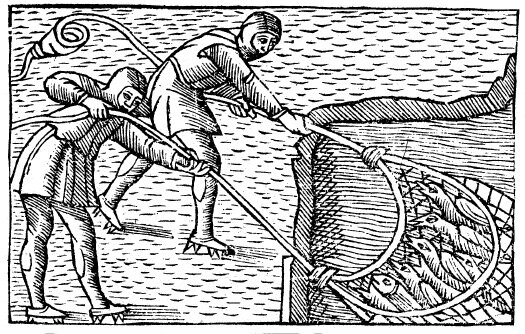

До XIX века никто не знал, куда птицы деваются осенью и откуда вдруг появляются весной.

Аристотель на этот счет выдвигал разные теории. Он предполагал, что птицы просто меняют своё оперение, превращаясь в других птиц. Еще он думал, что, возможно, птицы на зиму прячутся в норы, где впадают в спячку.

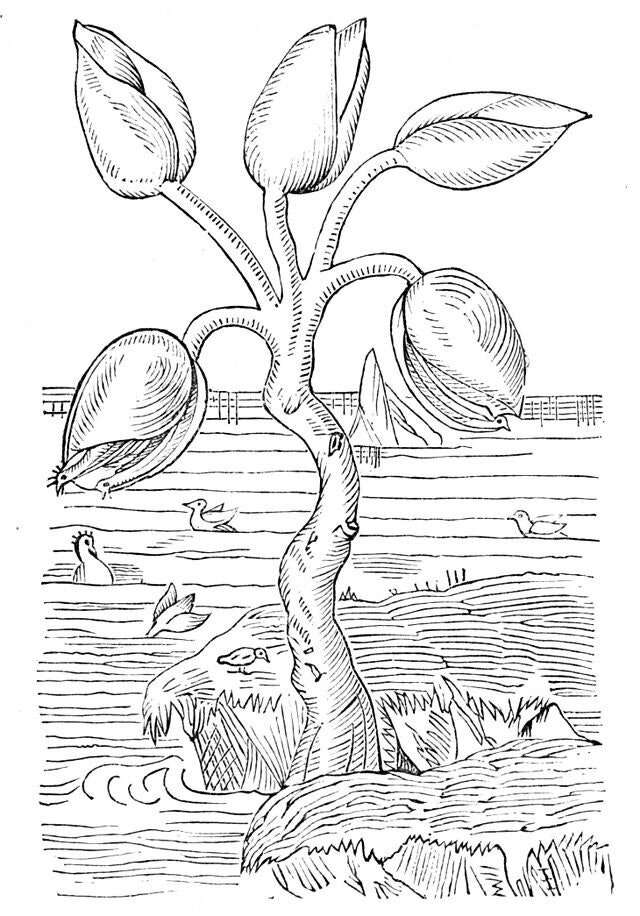

В XVI веке теории стали еще интереснее: епископ Олаус Магнус из Швеции предположил, что птицы (он писал про ласточек) зимуют на дне водоёмов. С этой теорией были согласны многие натуралисты вплоть до XVIII века, включая Карла Линнея.

Средневековые учёные выдвигали версию, что некоторые птицы растут на деревьях, подобно плодам.

Самую классную теорию озвучил Чарльз Мортон — английский просветитель XVII века. Он предположил, что некоторые виды птиц зимуют ни где-нибудь, а на Луне, а к весне возвращаются домой на Землю.

Всё изменила странная случайность. В 1822 году в Германии один барон во время охоты подстрелил аиста. У птицы в шее торчала метровая стрела. Местный профессор, которому доставили находку, определил, что стрела, несомненно из Африки, т.к. изготовлена она из дерева, которое растёт только там. Впоследствии были зафиксированы и другие подобные случаи. Так учёные наконец пришли к идее сезонных миграций птиц. Птиц стали окольцовывать, и очень скоро маршруты перелётов перестали быть загадкой.

ответить

Ответ спасен из Яндекс.Кью

Да, может. Самый простой сценарий, как это может произойти -- проверяемое доказательство среди прочего ссылается на другой результат, опубликованный ранее, и проверенный плохо, а вот он-то уже содержит незамеченную ошибку. Профессиональные математики по-разному оценивают вероятность (а значит, количество) таких случаев, но едва ли кто-то из них думает, что она равна нулю: люди не совершенны.

Существует несколько проектов переписывания значительной части математических доказательств в такой форме, чтобы их могли верифицировать компьютеры (для простоты можно считать, что в этом процессе компьютеры, в отличие от людей, никогда не ошибаются). Есть несколько систем такой записи и их интерпретаторов, например, Coq или Lean Theorem Prover. Но такое переписывание это кропотливый, трудоемкий процесс, и лишь небольшой части математиков интересно им заниматься.

Главный контраргумент тут довольно интересный: то, что процесс кропотливый и трудоемкий, это вовсе не обязательное условие. Нет никаких причин, почему доказательство в форме, понятной компьютеру, должно быть намного длиннее "человеческого". Просто создатели систем верификации доказательств пока ещё не создали достаточно совершенную систему. А значит, стоит просто подождать! =)

2 ответа

Статья спасена из Яндекс.Кью

-

игры, в которые играют на доске с 8 и 10 рядами (сюда попадают шахматы и шашки)

-

в том числе и в уме, дело не в каком-то пагубном влиянии физической доски

-

игры с мячом (здесь футбол, волейбол и теннис)

-

игры в кости (а сюда, например, DnD)

-

в игрушечные колесницы, лук или плуг (а сюда чуть ли не все видеоигры)

-

в дженгу

-

в крокодила и в Валеру

Все эти запреты восходят к Будде и его учениям.

Да, про дженгу и крокодила в том числе.

Интересно, можно ли буддистам играть в покер, хоккей, го и Call of Duty? Что для них важнее, буква или дух?

5 ответов

Ответ спасен из Яндекс.Кью

Живу я в комнате в коммуналке. Как-то решила я в ванну сходить. Собралсь, оделась, иду. Открываю дверь, и мой взгляд в полутьме падает на тазик с водой. А в тазике лежит человеческая голова, предположительно женская. В этой самый момент мозг мой отключается и во мне остается только невероятная паника. Теперь уже я на 80% состою из животного страха. Но виду не подаю. Тихонько закрываю дверь и плавно перемещаюсь в свою комнату. Без единого звука. Зачем-то я закрыла дверь в свою комнату на замок и аккуратно села на кресло. Я успокоилась и подумала: "Сосед парихмахер, это макеты".

ответить

Статья спасена из Яндекс.Кью

Почти все слова языков мира, которыми называют этот напиток, так или иначе варианты двух слов: "ти" и "ча". Слово "ти" (или "те") происходит с побережья Китая, а "ча" (или "чай") из материковых областей, поэтому те страны, куда чай возили морем, обычно используют первое, а те, куда караванами, второе.

В современном английском, кстати, распространено не только слово tea, но и слово chai; в каком-нибудь Whole Foods этих самых chai-ёв целая секция. Англоговорящие называют так чай со специями, а слово позаимствовали из Индии.

ответить

Ответ спасен из Яндекс.Кью

Вы знаете, зачастую с трудом. Образцы вроде Лабковского, на самом деле, случаи относительно простые: то, что в его учениях чё-то не то, критически мыслящий взрослый человек чует практически немедленно.

Но если брать многие другие варианты (про доктора К. распространяться не буду, это излишне), то здесь уже начинает играть роль глубинная и специфичная квалификация - человеку без достаточного знания психологической науки в таких случаях разобраться бывает уже почти невозможно. Разве что начав учиться и повышать свою грамотность, что тоже здорово.

Как и во множестве прочих областей, многие лженаучные идеи можно успешно толкать широким массам просто потому, что широкие массы малограмотны, а предлагаемые идеи правдоподобны с точки зрения здравого смысла обывателя. Ну или иначе, через доверие к авторитету или что-то ещё.

Для тех, кто заинтересовался этим вопросом, есть масса перечней типичных признаков псевдонауки. Я собрал для себя сокращённый вариант, с которым можете ознакомиться ниже (удовольствие от сбора аббревиатуры портить не буду):

- Грандиозные заявления, обещания и притязания теории. Интуиция нам обычно подсказывает, что если что-то звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой - и это неспроста. Именно на этом мошенники и ловят, да и сами мы склонны натягивать желаемое на действительное при любой возможности.

- Анекдоты - истории из жизни, личного опыта или опыта знакомых, в качестве доказательств в пользу теории, часто единственных. В нормальной науке принято использовать воспроизводимые эксперименты и статистику, но не чьи-то удивительные рассказы.

- Волшебство - тайны, секреты, рецепты и техники. Которые, как правило, кто-то от нас скрывает, ну а вот добрые люди взяли и раскрыли, наконец. "Волшебство" здесь - продолжение грандиозных заманух: некий результат, оказывается, можно получить не как все вокруг дурачки (думать, трудиться, тратить время, ждать и т.п.), а магическим образом: почти мгновенно, без особого труда и издержек и т.д.

- Наукообразный жаргон, близко напоминающий бред шизофреника. Здесь уже можете оценить проблему - для среднего обывателя любой нормальный ВУЗовский учебник биологии/химии/физики, ну и психологии, звучит точно также жутко, как и произвольная лженаучная брехня. Но, опять-таки, на каком-то уровне это неплохой критерий: если автор явно злоупотребляет крайне сложносочинёнными терминами, которые к тому же трудно найти в других вроде б научных работах, то это вполне повод насторожиться.

- Отсутствие связности с остальными научными источниками, отсутствие надёжных ссылок на литературу, исследования и т.п. Обычно каким-то псевдонаучным методом теоретически заведует некое одно лицо (вроде сайентологии Хаббарда), иногда ряд его приближённых рангом пониже (но ведь никого же больше не припомнить из "светил сайентологии", правда?). Но это не всегда так - гомеопатией давно уже занимается здоровенная орава полудурков, как и в плоскую землю верует, например. И даже исследования иногда находятся.

Читать дальше →

ответить

Статья спасена из Яндекс.Кью

Запатентовав телефон в 1876 году (изобретателю было 29 лет на тот момент), Александр Белл увлёкся экспериментами с летательными аппаратами. Он даже создал Ассоциацию Авиационных Экспериментов (Aerial Experiment Association), которая и занималась опытами с разными летательными аппаратами, в том числе, и с воздушными змеями. Целью экспериментов было создание воздухоплавательного аппарата, способного поднять человека.

Экспериментируя со сложными конструкциями воздушных змеев, Белл пришёл к выводу, что конструкция, состоящая из треугольных граней оптимальна, т.к. она позволяла значительно снижать вес змея, позволяя строить аппараты больших размеров. При строительстве Белл и соратники использовали еловые (или сосновые) перекладины, покрытые алым шёлком. Представляю, как круто это смотрелось!

В итоге им удалось создать змей, способный поднять в воздух и нести человека, но он разрушился при посадке. Идея была интересная и очень красивая, но будущего у нее не было. Вскоре в воздух поднялся первый аэроплан, оснащенный двигателем, и исследования пошли другим путём, навсегда оставив прекрасную идею об огромных воздушных змеях в прошлом.

PS

Александр Белл умер 2 августа 1922 года. Говорят, что его гроб был обит алым шёлком, таким же, который он использовал для строительства своих змеев. Вероятно, это просто красивая легенда.

1 ответ

Ответ спасен из Яндекс.Кью

Такие вопросы - это всегда атака. Вопросы, которые ставят нас в неудобное положение, пробивают по эмоциям - это ментальная атака. Поэтому для начала надо понять - что на вас напали.

Приемы для ухода от таких вопросов:

- Демпфер (получаем время на обдумываение):

"Скажите, а как вас зовут?" (если это незнакомый человек)

"Это очень хороший вопрос" (на пресс конференциях и дебатах с общественным вниманием)

"Хм, интересный вопрос" (в любой ситуации)

или аналоги. Это нужно, чтоб выиграть время и погасить эмоции, которые всколыхнул в нас вопрос. Главное - не отвечать сразу!

2. Встречный вопрос

"Почему вы меня об этом спросили?"

"Как бы вы ответили на моем месте на такой бестактный вопрос?"

"С какой целью вы задали мне этот вопрос?"

Это прием, который заставляет провокатора отвечать на вопрос - почему он провоцирует. Очень часто (80% случаев) после этого вопроса провокатопр уходит от ответа или перефразирует его в менее оскорбительной манере

3. Смена темы (если наша задача не отвечать на вопрос)

"Ваш вопрос напомнил мне похожую ситуацию - рассказ"

"Вы знаете, проведу аналогию - схожий случай про то, как кому либо задали провокационный вопрос"

"Этот вопрос напомнил мне анекдот - рассказ в тему"

на дебатах: "Ваш вопрос очень интересен, но важнее вот что: говорите о том, о чем вам нужно"

Надеюсь, ответ вам поможет!

P.S. Если я не зря написал данный ответ, почему Вы ещё не поставили лайк???)))

ответить

Страница

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19