Статья спасена из Яндекс.Кью

Оказывается, хомяки очень хорошо усваивают алкоголь! Даже выпив спирт они не пьянеют. Дел в том, что их организм привык эффективно расщеплять этанол, т.к. хомяки хранят запасы еды, которая имеет свойство бродить. Потребляя забродившую пищу поколениями хомяки развили способность не пьянеть!)

Подробности тут: https://knife.media/hard-drinking-hamster/?fbclid=IwAR21rODydWzeKTkpgWDuwRQPclJZBTy06kUtA6d041g3croMmman9D4NBHE

И оригинал статьи: https://www.theatlantic.com/science/archive/2021/12/alcohol-consumption-hamster-drunk/621125/

ответить

Статья спасена из Яндекс.Кью

Это довольно известная история. Но от этого она хуже не становится.

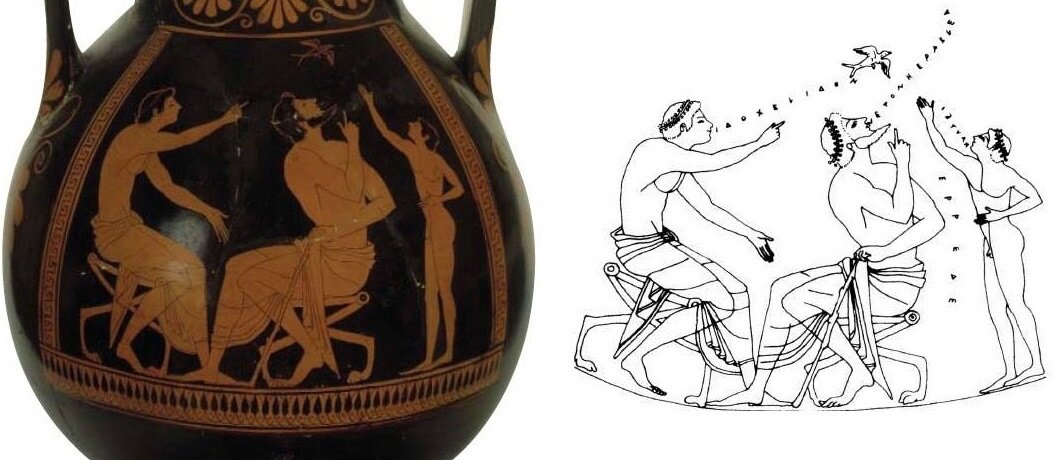

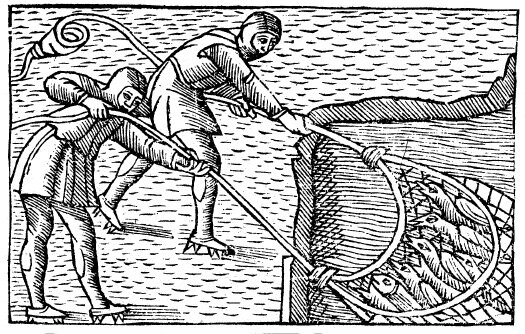

До XIX века никто не знал, куда птицы деваются осенью и откуда вдруг появляются весной.

Аристотель на этот счет выдвигал разные теории. Он предполагал, что птицы просто меняют своё оперение, превращаясь в других птиц. Еще он думал, что, возможно, птицы на зиму прячутся в норы, где впадают в спячку.

В XVI веке теории стали еще интереснее: епископ Олаус Магнус из Швеции предположил, что птицы (он писал про ласточек) зимуют на дне водоёмов. С этой теорией были согласны многие натуралисты вплоть до XVIII века, включая Карла Линнея.

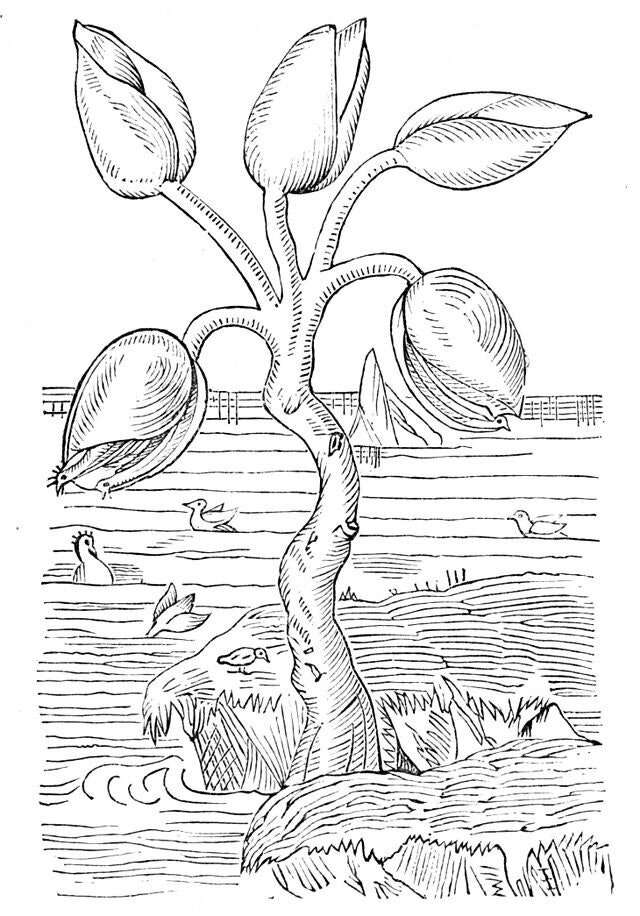

Средневековые учёные выдвигали версию, что некоторые птицы растут на деревьях, подобно плодам.

Самую классную теорию озвучил Чарльз Мортон — английский просветитель XVII века. Он предположил, что некоторые виды птиц зимуют ни где-нибудь, а на Луне, а к весне возвращаются домой на Землю.

Всё изменила странная случайность. В 1822 году в Германии один барон во время охоты подстрелил аиста. У птицы в шее торчала метровая стрела. Местный профессор, которому доставили находку, определил, что стрела, несомненно из Африки, т.к. изготовлена она из дерева, которое растёт только там. Впоследствии были зафиксированы и другие подобные случаи. Так учёные наконец пришли к идее сезонных миграций птиц. Птиц стали окольцовывать, и очень скоро маршруты перелётов перестали быть загадкой.

ответить

Статья спасена из Яндекс.Кью

-

игры, в которые играют на доске с 8 и 10 рядами (сюда попадают шахматы и шашки)

-

в том числе и в уме, дело не в каком-то пагубном влиянии физической доски

-

игры с мячом (здесь футбол, волейбол и теннис)

-

игры в кости (а сюда, например, DnD)

-

в игрушечные колесницы, лук или плуг (а сюда чуть ли не все видеоигры)

-

в дженгу

-

в крокодила и в Валеру

Все эти запреты восходят к Будде и его учениям.

Да, про дженгу и крокодила в том числе.

Интересно, можно ли буддистам играть в покер, хоккей, го и Call of Duty? Что для них важнее, буква или дух?

5 ответов

Ответ спасен из Яндекс.Кью

Такие вопросы - это всегда атака. Вопросы, которые ставят нас в неудобное положение, пробивают по эмоциям - это ментальная атака. Поэтому для начала надо понять - что на вас напали.

Приемы для ухода от таких вопросов:

- Демпфер (получаем время на обдумываение):

"Скажите, а как вас зовут?" (если это незнакомый человек)

"Это очень хороший вопрос" (на пресс конференциях и дебатах с общественным вниманием)

"Хм, интересный вопрос" (в любой ситуации)

или аналоги. Это нужно, чтоб выиграть время и погасить эмоции, которые всколыхнул в нас вопрос. Главное - не отвечать сразу!

2. Встречный вопрос

"Почему вы меня об этом спросили?"

"Как бы вы ответили на моем месте на такой бестактный вопрос?"

"С какой целью вы задали мне этот вопрос?"

Это прием, который заставляет провокатора отвечать на вопрос - почему он провоцирует. Очень часто (80% случаев) после этого вопроса провокатопр уходит от ответа или перефразирует его в менее оскорбительной манере

3. Смена темы (если наша задача не отвечать на вопрос)

"Ваш вопрос напомнил мне похожую ситуацию - рассказ"

"Вы знаете, проведу аналогию - схожий случай про то, как кому либо задали провокационный вопрос"

"Этот вопрос напомнил мне анекдот - рассказ в тему"

на дебатах: "Ваш вопрос очень интересен, но важнее вот что: говорите о том, о чем вам нужно"

Надеюсь, ответ вам поможет!

P.S. Если я не зря написал данный ответ, почему Вы ещё не поставили лайк???)))

ответить

Статья спасена из Яндекс.Кью

25 августа 2020 г. пользователь Reddit с ником Ultach выяснил, что почти вся шотландская википедия написана американским подростком, который не владеет шотландским.

Пользователь Википедии из Северной Каролины AmaryllisGardener брал статьи на английском языке и в своей манере переводил их на шотландский язык: либо заменяя отдельные слова шотландским переводом из онлайн-словаря, либо "пародируя" шотландский акцент с помощью scotranslate.

Чтобы оценить масштаб урона: только на 2018 год AmaryllisGardener написал 20 000 статей и внёс 200 000 правок. Это при общем количестве статей порядка 60 000.

Таким образом, приводя слова Ultach: "Этот человек нанёс больше вреда шотландскому языку, чем кто либо в истории", сделав из шотландской википедии пародийную кальку с английского.

2 ответа

Статья: https://arxiv.org/abs/2401.00999

Утверждают, что всё-таки нашли материал, который демонстрирует эффект Мейснера при "почти комнатной" температуре (-20 по Цельсию). Это круто, почти у любого человека дома на кухне стоит недорогой агрегат, способный такие температуры получать. Интересно, что, хотя консенсус насчет LK-99 (прошлая сенсация об этом) состоит в том, что статья оказалась некачественной (кривая интерпретация данных), новый материал на него очень похож и фактически получен как раз в попытках воспроизвести LK-99.

С hackernews:

Немного предыстории: разработкой высокотемпературного сверхпроводника на основе LK-99 публично занимались две китайские команды, которые я произвольно назову "северокитайская команда" и "южно-китайская команда". Северокитайскую команду возглавлял Хунъян Ван (который живет в Пекине), а южнокитайскую Яо Яо (который живет в Гуанчжоу). Они использовали разные методы синтеза и разные методы анализа, <...>.

Это совместная работа обеих команд. Они воспроизвели результаты друг друга (это неочевидно из статьи, но говорится в их неофициальных постах) и измерили явный признак сверхпроводимости. Речь про "температуру, близкую к комнатной", потому что они уверены примерно в 250К (отсюда и "почти"), но не уверены насчет 300К. Что касается слова "возможно" в заголовке, то в неофициальном сообщении ясно сказано, что это ложная скромность.

Если вам интересно, вы определенно захотите прочитать неофициальные посты. Это можно сделать здесь: https://www.zhihu.com/question/637763289 (они на китайском). Хунъян Ван - это 真可爱呆, а Яо Яо - это 洗芝溪.

И далее:

Читать дальше →

2 ответа

Ответ спасен из Яндекс.Кью

При самом что ни на есть тотальном таянии ледников уровень моря поднялся бы всего на 65 метров. Затопить Россию этого не хватит никоим образом.

В этом случае под воду ушла бы часть территории Сибири, но она довольно редко населена. Из крупных необратимых потерь - Санкт-Петербург. Кроме того, при прорыве вод Мирового океана в Каспийскую впадину, затапливается всё Нижнее и частично Среднее Поволжье.

Уровень воды в Каспии - примерно -28 метров, то есть Астрахань затапливается необратимо. А вот Самара, к примеру, уровень Волги в районе которой - +28 метров к современному уровню моря, затапливается частично: город сдвигается в сторону Жигулёвских гор... Впрочем, если перегородить большой дамбой Кумо-Манычскую впадину, то прорыва океанских вод в Каспий можно было бы и избежать.

Но подобный сценарий ненаучен. В нынешнюю геологическую эпоху разрушение ледяного щита Восточной Антарктиды невозможно. Могут подтаивать ледники Гренландии и Западной Антарктиды, но не более.

Сейчас у нас, как известно, межледниковье. Но - весьма холодное межледниковье. В самые тёплые аналогичные эпохи Европа была покрыта магнолиевыми лесами, а на побережье Северного Ледовитого океана росли смешанные леса (причём преобладающей породой был, ЕМНИП, бук). Уровень моря при этом был примерно на 10 метров выше современного.

Это соответствует теоретически возможному на настоящий момент. Если такой сценарий реализуется, то в России возникает опасность для Санкт-Петербурга. Но защитить его дамбами от столь слабого подтопления вполне реально: в Нидерландах куда более серьёзные проблемы такого решали ещё в раннеиндустриальную эпоху.

Но и это - только теория. На практике мы самое большее можем говорить о возвращении к условиям Атлантического климатического оптимума ("максимума голоцена"), самого тёплого периода современного межледниковья, когда климат был куда мягче нынешнего. Сахара была цветущей саванной, в Сибири климат был как в Европейской части России, в Европейской России - как в современной Восточной Европе. Уровень моря тогда был на 3 метра выше современного.

В этом случае, конечно, тоже проблемы возникнут, но не сказать, чтоб очень сильные: плюсы от потепления здорово превысят минусы. Питеру придётся нелегко, наводнения участятся... но и только: проблемы будут вполне разрешимыми.

ответить

Статья спасена из Яндекс.Кью

...сотрудники милиции задержали в том самом парке подозрительно ведущую себя женщину, которая оказалась переодетым мужчиной. В сумке у неё (у него) с собой был молоток.

Но это был не маньяк. У молодого человека оказалось алиби, и его отпустили: нет закона, запрещающего подозрительно вести себя в парке, переодеваться в женскую одежду или носить молоток в сумке.

(Настоящего маньяка позже, как известно, поймали)

из вики

1 ответ

Статья спасена из Яндекс.Кью

Оказывается, элитную игру бизнесменов и миллионеров придумали заключенные английских тюрем в начале 19 века, которые отбивали мяч ракеткой от тюремных стен. И только в конце 19 века сквош распространился в частные английские школы, а затем стал популярным аналогом тенниса или бадминтона по всему миру.

ответить

Статья спасена из Яндекс.Кью

Давайте начнём сегодня с того, что просто посмотрим на фото:

Ну и что, это же туманность Sh2-279, мы её сразу узнали издалека - скажете Вы.

Красивая? Конечно, это ж астрономия, здесь все красивое. Посмотрите внимательно на звезды. Они же как будто сказочные, вовсе не огромные газовые шары, а фото, вообще-то сделано профессиональным телескопом. Отсюда вопрос - почему звезды на фото остроконечные? И, кстати, ведь Вы когда смотрите на небо, тоже видите их не округлой формы? Сначала Вам может показаться, что звезду Вы видите точкой, но если Вы внимательно всмотритесь в небо, Вы увидите её именно остроконечной. В чем же дело?

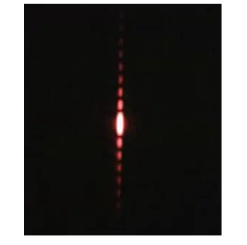

Все дело в дифракции света. Вспомним это простейшее явление. Свет — это волна. Когда свет от удалённого источника проходит сквозь щель или вокруг какого то предмета, световые волны искажаются таким образом что на луче остаётся отпечаток щели или предмета. Например, так будет выглядеть дифракция света, прошедшего через прямую щель:

А теперь найдите источник света - светильник, лампочка - все что угодно. И прищурьтесь. Давайте угадаю, что Вы видите? Что-то такое:

Вот. В этом случае щель у нас горизонтальная, поэтому дифракция вытягивает свет в перпендикулярную пунктирную линию.

А теперь представьте, что отверстие в виде +. Что мы увидим? Сложите первые две картинки:

А если отверстие в форме круга:

Все, что мы видим выше - результат прохождения луча света сквозь какое-то отверстие или вокруг какого то предмета.

Так почему же мы видим звезды такими, как будто у нас на глазах какие-то щели или предметы? А потому что в человеческом глазе есть маленькие, так сказать, несовершенства на хрусталиках - «линии шва» на местах, где сходятся ткани, из которых состоит хрусталик. Они и оставляют свой узор на проходящем свете. Так как у каждого глаза свои индивидуальные линии шва, в виде всяких пересекающихся различным образом маленьких линий, каждый глаз, даже левый и правый одного человека, будет видеть звезды своей уникальной формы, в зависимости от хрусталика и его линий шва. Так что каждый Ваш глаз будет видеть звезды только одной формы.

А в начале, кажется, я говорила про фото с телескопа. Почему же телескоп тоже видит звёзды остроконечными? У него-то нет хрусталиков! Посмотрите например на снимок Хаббла - Туманность Киля:

Читать дальше →

3 ответа

Статья спасена из Яндекс.Кью

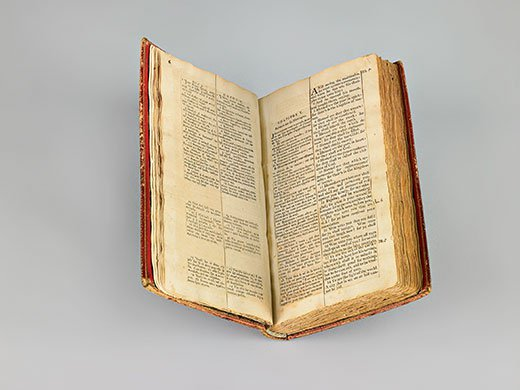

Один из основателей и третий президент США, соавтор декларации независимости, Томас Джефферсон был деистом (то есть верил в Бога-создателя, никак не вмешивающегося в свое создание), но находил в жизнеописании Христа много интересного и верил в него как в историческую личность. Поэтому он написал собственную версию Евангелия, и даже не одну, а несколько, последнюю в 1820 году в возрасте 77 лет.

С 1904 года и вплоть до 1950-х годов решением Сената каждый вновь избранный американский сенатор получал копию этой книжки.

1 ответ

Статья спасена из Яндекс.Кью

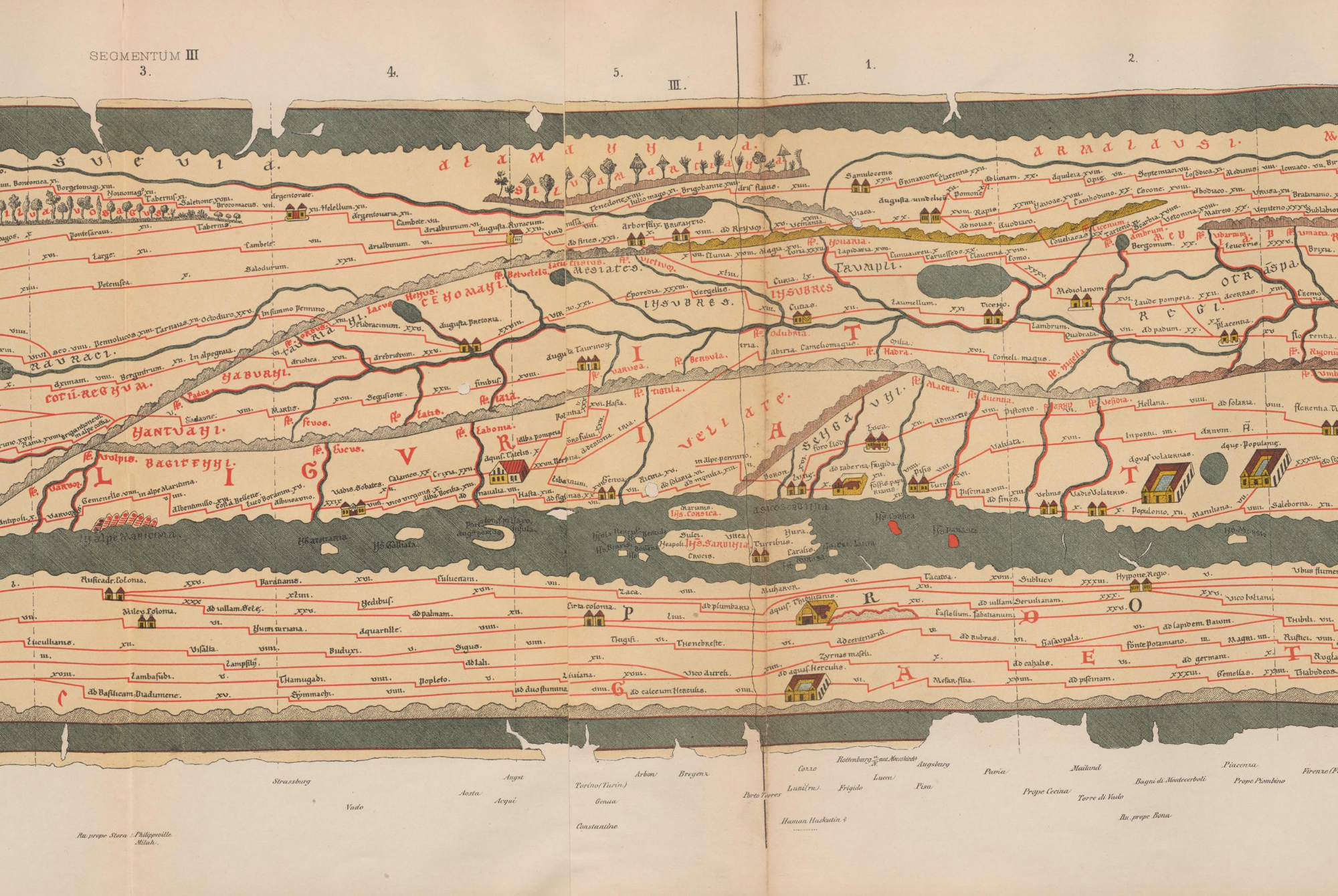

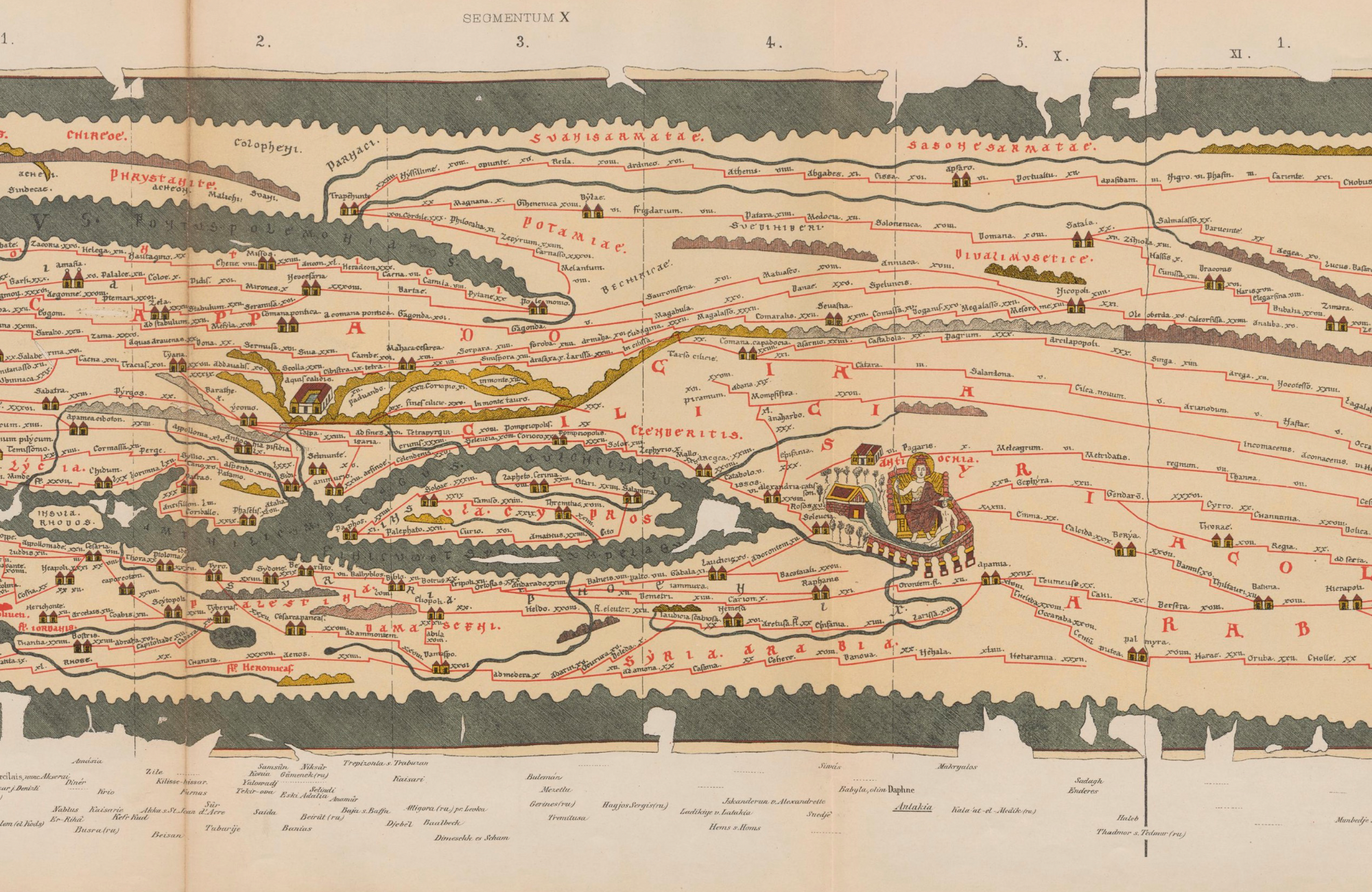

Пейтингерова скрижаль (названа так по имени владельца — коллекционера Конрада Пейтингера) была создана в XIII веке эльзасским монахом. Эта карта — копия римской карты III-V веков. Вообще, это не совсем карта, это схема всех дорог Римской империи (их примерная общая длина около 200 тыс. км.). На схему нанесены 555 городов, ~3500 достопримечательностей, места, где можно отдохнуть и сменить лошадей, отмечены горы, леса и водоёмы.

Скрижаль состоит из 11 пергаментных листов, на которых изображен мир от Британии до Индии и Китая. Размер самой карты 6,75 м на 0,34 м!

По сути своей, Пейтингерова скрижаль — это такой древний прообраз Яндекс/Гугл карт, позволяющий примерно проложить путь от одного пункта до другого.

Хранится Пейтингерова скрижаль в Вене в Австрийской национальной библиотеке.

Скрижаль в огромном разрешении можно посмотреть здесь (15+ Мб):

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/50/TabulaPeutingeriana.jpg?fbclid=IwAR3V5kDDyZ5y4WA3Qjqy-nG809k9CFaDNQeBgppFPdtKmC8riGu8nbPdsHw

PS

Оказывается, есть классный планировщик маршрутов, составленный на основе этой скрижали:

https://omnesviae.org/

ответить

Навыки для создания X

Вообще я искренне считаю, что уметь наваять полноценный проект с нуля и в одиночку - один из самых полезных навыков практически для любого разработчика. Когда-то это было больше про десктопные приложения, сейчас больше про сайты. Это пригождается и в "настоящей работе", причем довольно неожиданным образом. Мой любимый пример -- сбор обучающих данных для ML: возможность в нужный момент времени быстро сделать инструмент разметки под конкретную задачу бывает очень полезна даже в очень крупных проектах. Но в стартапе умение сделать всё самому, конечно, важнее, чем в корпорации.

Еще "сделать руками" это способ быстро узнать, как мир устроен, на уровне, на котором это нельзя сделать пассивным потреблением информации типа мануалов и блогов. Такой способ не абсолютно лучше, он просто другой и узнаешь другое, но не менее полезное. Что-то вроде дихотомии book smart - street smart, вот тут так же. Нельзя узнать, как летать на самолёте, только из чтения документации.

Про notq. Что я умел (из релевантного) в начале ноября:

- писать на Питоне (на уровне, "достаточном для самовыражения", так-то я в жизни на плюсах писал куда больше)

- писать простейший JS

- пользоваться VSCode и системой контроля версий

- пользоваться Unix-консолью (тоже на очень базовом уровне)

- писать SQL-запросы (какое тут уточнение в скобках, вы уже поняли)

- писать регулярные выражения

- нажимать F12 в браузере (а вот в этом я по меньшей мере синьор)

Чего я не умел, хотел как раз научиться, и, собственно, считаю, что научился:

- какой-нибудь современный бекендный фреймворк, которым оказался Flask

Читать дальше →

2 ответа

Часто смотришь на какой-то работающий сервис или продукт и думаешь, интересно, какой набор умений какого числа людей нужен для его создания. А также сколько нужно учиться, чтобы этими навыками овладеть в достаточном объёме.

При этом я не умею такое угадывать даже для сугубо технических вещей, а для творческих вроде музыки/литературы/театра прямо вообще никак.

Например,  finder где-то писал, что сделал notq за недельный отпуск (+ доделки по выходным). Хотя, казалось бы, там куча работы:

finder где-то писал, что сделал notq за недельный отпуск (+ доделки по выходным). Хотя, казалось бы, там куча работы:

* devops часть

* какой-никакой дизайн

* логика ранжирования

* возможность модерации, пользовательские роли, жёлтые билетики и наверняка ещё много чего, что сходу не заметно

* перепостинг всякого с Q

* ...

Но возможно для всего этого уже давно написаны фреймворки, и это только для дилетанта вроде меня выглядит огонь как круто.

В любом случае хочется стартануть рубрику, где специалисты раскладывали бы по кусочкам разные "продукты", и простым смертным становилось бы ясно, что из этого ремесло, которое можно освоить --за 5 простых шагов--, а что — недосягаемые высоты.

Приглашаю  finder начать :)

finder начать :)

2 ответа

Что делают с крупным подразделением, которое работает хуже, чем задумано? В нем происходят сокращения. Обычно сверху спускают таргет, что-то вроде 10%. Попавшие под такие сокращения часто жалуются на полный рандом.

Я сегодня вдруг понял, что это же https://ru.wikipedia.org/wiki/Децимация_(наказание). Этой управленческой практике тысячи лет.

1 ответ

Статья спасена из Яндекс.Кью

У Монголии нет выхода к морю и официально нет военно-морского флота, но так было не всегда.

Когда-то монгольский флот был одним из крупнейших в мире. Потом большая часть флота затонула во время монгольского вторжения в Японию. Во время советской власти, в 1930-х годах, флот был создан вновь. К 1990 году монгольский военно-морской флот состоял из одного судна, расположенного на крупнейшем озере страны, состоял из 7 человек и был самым маленьким флотом в мире. А в 1997 году он был приватизирован и для покрытия расходов возил экскурсии по озеру.

ответить

Ответ спасен из Яндекс.Кью

Очень сложно пересказывать своими словами позиции профессиональных математиков, тем более что сам я в своё время выбрал другую профессию. Наверняка какие-то вещи в пересказе будут звучать наивно. Но я попробую.

Математики, действительно, по-разному относятся к "существованию" объектов, которыми оперируют. В каком смысле "существуют" объекты бесконечного размера и, если они не существуют физически, почему мы о них рассуждаем, и какое это отношение имеет к реальности, не вопросы математики как таковой, а вопросы, скорее, философии математики. Но эти вопросы многих математиков волнуют и влияют на важные для некоторых из них решения, например, какой набор объектов и аксиом считать базовыми и "интуитивно очевидными".

Чтобы понять суть выбора в случае с бесконечными объектами, проще всего довести ситуацию до абсурда. А почему мы считаем, что существуют натуральные числа? Наверное, нет математика, который считал бы, что числа 3 или числа 15 хоть в каком-нибудь смысле "не существует". Но во Вселенной всего-то примерно 2^250 атомов, так что осмысленных комбинаций этих атомов за всё время её существования будет точно намного меньше, чем 2^2^250. Поэтому некоторые профессиональные математики вполне искренне считают, что очень больших чисел, например, больше этих самых 2^2^250, не существует (без кавычек!) и хотели бы построить версию математики, в которой такие числа и не появляются. В ней "существование" объекта это не "да" или "нет", объект существует в той степени, насколько просто нам его предъявить, соорудив из простейших кусочков, и чем это дольше и трудозатратней, тем меньшее право на существование он имеет. Эта позиция называется ультрафинитизм.

Ультрафинитизм в математике, насколько можно судить со стороны, маргинален. Проблема с ним в том, что получающаяся теория "неинтересна". Чтобы построить нетривиальную математику на таком фундаменте, нужно преодолеть много технических сложностей, выглядит это всё громоздко и некрасиво, и совершенно непонятно, зачем.

Аксиоматика Пеано, содержащая математическую индукцию, уже позволяет работать и с "несуществующими" числами вроде 2^2^250. Всем, кроме горстки ультрафинитистов, она кажется интуитивно и очевидно правильной, а на её основе уже можно построить значительную часть современной математики (прикладной, во всяком случае).

Та же самая дилемма верна и для бесконечности. Можно сказать, что бесконечных объектов не существует и потому и рассуждать о них мы не должны. А можно решиться! Трансфинитная индукция и аксиома выбора чуть менее очевидны, чем аксиоматика Пеано, но многим математикам и они кажутся интуитивно верными, а позволяют строить гораздо более мощные и интересные теории. Значительную часть результатов современной математики (не очень-то прикладных, стоит признать) без них вообще не получится не то что доказать, а хотя бы сформулировать.

Читать дальше →

2 ответа

Самый крутой iceberg meme, что я видел в своей жизни - сборник фольклора программистов "старой школы", в основном всякой жути, описания безумных багов и кода-как-произведений-искусства. Осторожно, легко утонуть как тот Титаник и потратить на чтение несколько свободных вечеров. Из того, что я не знал, меня впечатлили hard sci-fi/horror (экстремально hard) рассказы Coding machines и Basilisk collection, а из сущностей реального мира Radiation-hardened quines

ответить

Какие наилучшие способы инвестирования в себя, которые действительно по максимуму помогут улучшить качество жизни?

in#yachan,#ask

1 ответ

Попробовать самостоятельно можно тут, если прорвётесь через недружелюбный UI https://recu3125.github.io/conways-game-of-life-to-sound/

2 ответа

Вот, например, международные математические олимпиады : https://www.youtube.com/playlist?list=PL22w63XsKjqycsMoTIRjPhWXTD6F3LslO

Зовут Майкл Пенн, контента много, снято хорошо, очень аддиктивно.

В процессе просмотра его видео перед сном я наконец-то всей душой поверил в несколько вещей, которые головой в принципе знал и до этого:

- математические олимпиады - это такой спорт, типа бега или CodeForces; золото на межнаре это очень крутое достижение, но кроме таланта для этого обязательно нужно быть "в системе" и посвящать подготовке много времени (ну если вы не Терри Тао), а польза от такой гонки довольно сомнительная

- в любой стране есть выдающиеся умы. Опять же, одно дело знать это умом, другое решать вполне содержательные задачки из национальной олимпиады Таджикистана или Нигерии, мало чем отличающиеся от аналогичных из Австрии или Японии, буквально

- при этом ММО (последний уровень) радикально круче национальных олимпиад, мало того, что гробы, но еще и очень неожиданные, ни на что не похожие. Откуда они их берут в таких количествах?

in #youtube, #math

ответить

Чистосердечное признание значицца. Я синьор C++ разработчик. Раз в три года, когда приходится писать что-то многопоточное, делаю так, чтобы треды общались друг с другом как можно реже, и все их общение кладу под мьютекс. Это все, что я знаю про многопоточность. Семафоры, rwlock-и, спинлоки, барьеры я вообще хз что это все такое и зачем. Когда-то еще использовал атомики, потом прочитал блог-пост, где нагнали жути вокруг, испугался и перестал.

Где я неправ?

1 ответ

Ответ спасен из Яндекс.Кью

Ну для начала, что значит "хозяин" — большинство палачей вело, что называется, "частную практику". Довольно многие из них в поисках работы переезжали с места на место (это происходило и куда позднее Средневековья, вот как в "Омерзительной восьмёрке"), благо что палачей никто не любил и именно потому профессия обычно была семейной: трудно сыну палача устроиться в жизни иначе.

Если казнить и пытать оказывалось совсем некого, что в общем-то редкость (обычно работы хватало — даже если никого не казнят. всегда кого-то приговаривают к телесным наказаниям), то у палачей был отличный вариант дополнительного заработка: многие из них работали, как бы это сказали сейчас, фельдшерами. То есть рвали больные зубы, вправляли вывихи, вскрывали нарывы и так далее — квалификация, кхым, работы с человеческим телом позволяла.

ответить

Статья спасена из Яндекс.Кью

В оригинальных сказках 1001 ночи эта всем известная история происходила в Китае (сами сказки, впрочем, всё-таки арабские).

Кроме того, у джинна не было счётчика желаний и не было магических способностей, только знания и огромная физическая сила. Например, если хозяин просил у него золото, джинн должен был его где-нибудь раздобыть.

ответить

Не очень люблю держать долго вкладки открытыми, поэтому, пока не появился официальный канал/бот, настроил уведомления о новых постах сюда t.me/notq_new

4 ответа

Страница

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19