В следующей задаче - 2661. First Completely Painted Row or Column можно не симулировать в лоб, и за счёт этого сэкономить память при решении (хоть и не получится асимптотически лучше).

📋 Описание задачи

- Нам дан массив

arr и матрица mat, содержащие числа от 1 до m * n.

- Массив

arr задаёт порядок закраски ячеек матрицы mat (закрашивается ячейка, содержащая указанное число).

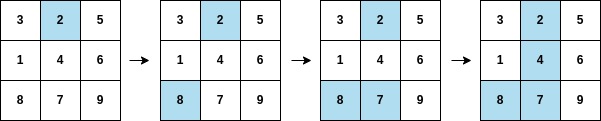

- В следующем примере:

arr = [2,8,7,4,1,3,5,6,9], mat = [[3,2,5],[1,4,6],[8,7,9]]

Необходимо найти первый такой индекс i в массиве arr, при котором:

- Либо вся строка, либо весь столбец матрицы окажется закрашенным.

💡 Идея

Задачу можно переформулировать:

- Каждая строка и каждый столбец закрашиваются, если все элементы строки/столбца обработаны в порядке массива

arr.

- Получается, что для решения задачи нужно:

- Найти максимальный индекс появления значений из

arr для каждой строки/столбца.

Читать дальше →

ответить

Следующая задача 407. Trapping Rain Water II даёт возможность потренировать пространственное воображение (по крайней мере на этапе выбора адекватного для её решения алгоритма).

📋 Описание задачи

Дана 3D-сетка, представляющая высоты ячеек. Необходимо вычислить объем воды, который можно удержать после дождя. Вода может заполнять только области, окруженные ячейками с большей высотой.

💡 Идея

Мы рассматриваем каждую ячейку как часть сетки, где вода может стекать только в соседние ячейки с меньшей или равной высотой. Используя структуру данных непересекающихся множеств (Disjoint-Set или Union-Find), мы группируем соединённые ячейки и отслеживаем их связь с границами, чтобы определить, какие ячейки могут удерживать воду.

🛠️ Детали подхода

-

Представление и сортировка:

- Преобразуем все ячейки в список, где каждая ячейка представлена своей высотой и координатами.

- Сортируем ячейки по высоте в порядке возрастания.

-

Структура объединения множеств:

- Создаем дискретное множество для ячеек, добавляя виртуальный узел для границ сетки.

Читать дальше →

ответить

Задача на сегодня 1368. Minimum Cost to Make at Least One Valid Path in a Grid - достаточно стандартная вариация лабиринта с бесплатными переходами.

📝 Описание задачи

У нас есть поле размером m×n, где каждая клетка содержит указание направления движения. Необходимо найти минимальную стоимость перехода из левого верхнего угла (0, 0) в правый нижний угол (m−1,n−1).

Каждая клетка указывает направление движения:

1 — вправо,2 — влево,3 — вниз,4 — вверх.

Изменение направления перехода возможно, но со стоимостью 1, и его можно выполнить только один раз для каждой клетки.

💡 Идея

Поле можно рассматривать как ориентированный граф, где клетки являются вершинами, а направления задают ребра. Наша цель — найти минимальную стоимость пути из начальной клетки в конечную. Для этого используется модифицированный BFS с двумя очередями, где приоритет отдается движениям без изменения направления.

🛠️ Детали подхода

- Две очереди:

Читать дальше →

ответить

Сегодня у нас интересная задача на битовые манипуляции – 2429. Minimize XOR.

📜 Описание задачи

Дано два положительных числа num1 и num2. Нужно найти число x, такое что:

- Количество установленных битов в числе

x равно количеству установленных битов в num2.

- Результат операции

XOR между x и num1 минимален.

💡 Идея

Для минимизации XOR мы

- Стремимся сохранить как можно больше старших битов из числа num1, так как они оказывают наибольшее влияние на минимизацию результата.

- Если остаются неиспользованные биты, мы добавляем младшие биты, чтобы завершить формирование числа x с требуемым количеством установленных битов.

✨ Детали подхода

-

Подсчёт установленных битов:

- Используем метод

count_ones, чтобы подсчитать количество установленных битов в числе num2.

-

Сохранение старших битов:

- Проходим по битам

num1 с самого старшего до младшего.

- Если бит установлен, включаем его в результат и уменьшаем счётчик оставшихся битов.

Читать дальше →

1 ответ

Наша новая задача – 2425. Bitwise XOR of All Pairings решается "размышлениями на салфетке" и потом очень быстро и просто программируется.

📋 Описание задачи

Даны два массива nums1 и nums2, содержащие неотрицательные числа. Для каждой пары чисел, взятых из этих массивов, вычисляется побитовый XOR. Нужно вернуть результат XOR всех таких пар.

🧠 Идея

XOR обладает полезными свойствами:

- Результат XOR числа с самим собой равен

0 (a ^ a = 0).

- XOR ассоциативен и коммутативен, что позволяет упрощать вычисления.

Только если длина одного массива нечётная, элементы второго массива оказывают влияние на результат, так как они "непарные".

В итоге вклад в результат зависит от длины второго массива для каждого массива из входной пары.

😃 Детали подхода

- Найти длины массивов

nums1 и nums2.

- Если длина

nums2 нечётная, XOR всех элементов nums1 добавляется в результат.

- Если длина

nums1 нечётная, XOR всех элементов nums2 добавляется в результат.

- Возвратить результат как итоговый XOR.

⏱️ Асимптотика

-

Время:

O(n + m), где n и m — длины массивов nums1 и nums2.- XOR всех элементов каждого массива занимает линейное время.

-

Память:

O(1), используется небольшое число дополнительных переменных.

💻 Исходный код

use std::ops::BitXor;

impl Solution {

pub fn xor_all_nums(nums1: Vec<i32>, nums2: Vec<i32>) -> i32 {

let len_nums1 = nums1.len();

let len_nums2 = nums2.len();

// Initialize result as 0

let mut result = 0;

// If nums1 has an odd number of elements, XOR all elements of nums2

if len_nums1 % 2 == 1 {

result ^= nums2.into_iter().fold(0, i32::bitxor);

}

// If nums2 has an odd number of elements, XOR all elements of nums1

if len_nums2 % 2 == 1 {

result ^= nums1.into_iter().fold(0, i32::bitxor);

}

result

}

}

Сегодня мы рассмотрим решение задачи 2116. Check if a Parentheses String Can Be Valid.

🧩 Описание задачи

Дана строка s, состоящая только из символов '(' и ')', и строка locked длины n, состоящая из символов '0' и '1'. Каждая позиция в locked указывает, можно ли изменить символ в s на этой позиции:

- Если

locked[i] == '1', символ s[i] нельзя менять.

- Если

locked[i] == '0', символ s[i] можно изменить на '(' или ')'.

Нужно определить, можно ли сделать строку s корректной скобочной записью.

💡 Идея

Решение основывается на двух проходах по строке:

- Прямой проход: Проверяем баланс открывающих и закрывающих скобок слева направо, учитывая символы, которые можно менять.

- Обратный проход: Инвертируем строку (меняем '(' на ')' и наоборот) и проверяем баланс справа налево.

При каждом проходе используем два счётчика:

- balance для отслеживания текущего баланса скобок.

- free для отслеживания количества символов, которые можно изменить.

Если на любом этапе баланс становится отрицательным, и его нельзя компенсировать изменением свободных символов, строка не может быть сделана валидной.

Читать дальше →

1 ответ

Задача на сегодня 2657. Find the Prefix Common Array of Two Arrays решается в лоб, но иногда стоит рассматривать и такие простые!

📝 Описание задачи

Даны две перестановки целых чисел A и B длины n. Необходимо вычислить массив общего префикса C, где C[i] равен количеству чисел, присутствующих в обеих перестановках на индексах от 0 до i.

Пример:

- Input:

A = [1,3,2,4], B = [3,1,2,4]

- Output:

[0,2,3,4]

💡 Идея

Чтобы быстро подсчитать количество общих элементов в префиксе, мы будем использовать два булевых массива для отслеживания того, какие элементы уже встречались в каждой из перестановок. Это позволит эффективно определять, какие элементы являются общими на каждом шаге.

📋 Подробности подхода

- Создаем два булевых массива

seen_in_a и seen_in_b длины n + 1 для отслеживания элементов, уже встреченных в A и B.

- Проходим по массивам

A и B одновременно:

- Помечаем текущие элементы

A[i] и B[i] как "увиденные".

- Увеличиваем счетчик общих элементов, если текущий элемент уже был встречен в другом массиве.

- На каждом шаге добавляем текущее значение счетчика общих элементов в результат.

Читать дальше →

ответить

Сегодня мы разберём задачу 916. Word Subsets.

📝 Описание задачи

Вам даны два массива строк words1 и words2.

Задача: найти все строки из words1, которые являются универсальными относительно всех строк из words2.

Условие универсальности:

Строка a из words1 универсальна, если для каждой строки b из words2 строка b является подмножеством строки a (Подмножество строки: строка b является подмножеством строки a, если каждая буква в b встречается в a как минимум столько же раз).

Пример:

["warrior", "world"] и ["wrr"]

Ответ: ["warrior"], так как только warrior покрывает все буквы из wrr.

💡 Идея

Для эффективного решения задачи:

- Определим максимальное количество вхождений каждой буквы по всем строкам из words2.

- Для каждой строки из words1 проверим, удовлетворяет ли она этим требованиям.

🔍 Детали подхода

Читать дальше →

ответить

Сегодня у нас еще одна задача на аккуратное манипулирование индексами 2337. Move Pieces to Obtain a String.

Описание задачи

Даны две строки start и target длины n, содержащие символы 'L', 'R' и '_'.

- Символ

'L' может двигаться только влево, если есть пустое место ('_') слева.

- Символ

'R' может двигаться только вправо, если есть пустое место ('_') справа.

- Необходимо определить, можно ли преобразовать строку

start в строку target с соблюдением этих правил.

Идея 🧠

Задача сводится к тому, чтобы проверить, совпадают ли позиции и направления символов 'L' и 'R' в двух строках с учётом их ограничений на движение. Мы используем итерацию по строкам одновременно, отслеживая доступные символы 'L' и 'R' через счётчики.

Подход 🛠️

- Используем метод

as_bytes(), чтобы быстро перебрать символы в виде байтов.

- Одновременно проходим по обеим строкам:

- Если видим

'L' в target, увеличиваем счётчик доступных 'L'.

- Если видим

'L' в start, проверяем, есть ли доступный 'L', и уменьшаем счётчик.

Читать дальше →

2 ответа

Задача на сегодня 2381. Shifting Letters II - решается несложно, но используемая идея мне лично кажется интересной и симпатичной.

Описание задачи 🔎

Дана строка s и список операций shifts, где каждая операция задаёт начало и конец диапазона, а также направление (вперёд или назад).

Ваша задача — применить все сдвиги к строке и вернуть окончательный результат.

Идея 🔄

Для оптимизации решения и избежания повторных расчётов сдвигов, мы используем алгоритм, основанный на префиксных суммах. Это позволяет эффективно сохранять кумулятивный эффект от всех сдвигов в отдельном массиве и применять их конечному результату за один проход.

Детали решения 📝

- Создадим массив

net_shifts, где будут храниться чистые значения сдвигов для каждой позиции в строке.

- Пройдемся по всем операциям и обновим массив

net_shifts, добавляя значения в начале диапазона и вычитая их сразу после его окончания.

- Произведем один последовательный проход по строке, вычисляя кумулятивные сдвиги и применяя их для каждого символа.

Асимптотика ⏳

- Время:

O(n + m), где n — длина строки, m — количество операций.

- Память:

O(n) для массива net_shifts.

Читать дальше →

ответить

Наша очередная задача - 1930. Unique Length-3 Palindromic Subsequences.

📝 Описание задачи

Дана строка s. Необходимо определить количество уникальных палиндромов длины 3, которые являются подпоследовательностями строки.

Подпоследовательность — это строка, полученная из исходной строки удалением некоторых (возможно, нуля) символов без изменения их порядка. Например, для строки "abcde" строка "ace" является подпоследовательностью.

Палиндром — это строка, которая читается одинаково в прямом и обратном направлениях.

💡 Идея

Основная идея заключается в том, что палиндром длины 3 определяется первыми и последними символами, которые совпадают, а также любым допустимым символом посередине.

Мы можем эффективно отслеживать такие пары (первый и последний символы) с помощью битового массива (bitset), что позволяет минимизировать использование памяти.

🔍 Детали подхода

- Массивы частот:

prefix_frequency: хранит частоты символов слева от рассматриваемого.suffix_frequency: хранит частоты символов справа от рассматриваемого.

Читать дальше →

ответить

Следуюшая задача для нашего разбора: 2270. Number of Ways to Split Array.

Описание задачи 📝

Дан массив целых чисел nums длины n. Требуется найти количество индексов i, где выполняются следующие условия:

- Сумма первых

i+1 элементов массива больше или равна сумме оставшихся элементов.

- Индекс

i удовлетворяет 0≤i<n−1, то есть правая часть должна содержать хотя бы один элемент.

Идея 💡

Вместо того чтобы каждый раз вычислять суммы левой и правой частей массива, мы используем баланс для их трекинга.

Изначально баланс равен −total_sum, где total_sum — сумма всех элементов массива. На каждом шаге баланс обновляется с помощью текущего элемента, а проверка условий выполняется через простое сравнение баланса с нулём.

Подробности подхода 🛠️

- Вычислить сумму всех элементов массива и сохранить её в

total_sum.

- Проитерироваться по массиву до предпоследнего элемента:

- Обновить баланс, добавляя

2×текущий элемент.

- Если баланс становится больше или равен нулю, увеличивать счётчик допустимых разбиений.

- Вернуть итоговый счётчик, который отражает количество валидных разбиений.

Читать дальше →

ответить

Следующая наша задача - 2559. Count Vowel Strings in Ranges.

📝 Описание задачи

Нам дан массив строк words и массив запросов queries, где каждый запрос задаётся парой [li, ri]. Необходимо для каждого запроса определить количество строк из диапазона [li, ri], которые начинаются и заканчиваются на гласные буквы ('a', 'e', 'i', 'o', 'u').

Вернуть массив ответов, где каждый элемент соответствует результату очередного запроса.

💡 Идея

Чтобы эффективно отвечать на диапазонные запросы, мы можем заранее подсчитать кумулятивные суммы валидных строк (начинающихся и заканчивающихся на гласные) в массиве префиксных сумм. Это позволяет сократить обработку каждого запроса до константного времени.

🔍 Подробности подхода

- Создание префиксных сумм:

- Сначала создаём итератор

prefix_sum_iter, вычисляющий кумулятивное количество "валидных" строк

(неплохой повод воспользоваться для этого методом std::iter::scan).

- Добавляем

0 в начало итогового массива (см. std::iter::once и std::iter::chain), чтобы упростить расчёты для запросов (исключая лишнюю проверку условий для обработки начала диапазона).

Читать дальше →

ответить

Первая задача в этом году - 1422. Maximum Score After Splitting a String несложная, и интересно решить её за один проход по массиву.

📋 Описание задачи

Дана бинарная строка, состоящая из символов 0 и 1.

Требуется найти максимальный результат разбиения строки на две непустые подстроки.

Результат определяется как:

Результат = (Количество нулей в левой подстроке) + (Количество единиц в правой подстроке).

💡 Идея

Для эффективного решения задачи:

- Рассчитаем динамический баланс для каждого допустимого разбиения строки. Баланс показывает, насколько выгодно разделить строку в конкретной точке.

- Пройдем по строке, обновляя текущий баланс и максимальный результат. Пропустим последнюю итерацию, чтобы обе подстроки оставались непустыми.

🔍 Подробности подхода

- Формула результата: Для разбиения в точке

i:

Result = zero_count + (total_ones - ones_count)

, где:

zero_count – число нулей слева

Читать дальше →

ответить

Задача на сегодня 3152. Special Array II.

📝 Условие:

- Нам дан массив

nums и запросы queries.

- Для каждого запроса

[from, to] нужно проверить, является ли подмассив nums[from..=to] "особым".

- Подмассив считается "особым", если каждая пара соседних элементов в нём имеет разную чётность (один чётный, другой нечётный).

🧠 Идея:

- Решение основано на идее "вычисли один раз — используй много раз".

- Сначала выполняем линейные предвычисления префиксных количеств пар соседних элементов разной чётности.

- Затём каждый запрос обрабатывается мгновенно за

O(1), что делает решение особенно эффективным для больших массивов и множества запросов 😊

💡 Подход:

-

Префиксная сумма:

- Создаём массив

prefix_count, где prefix_count[i] хранит количество пар соседних элементов с разной чётностью от начала массива до индекса i.

- Заполняем его за

O(n) в одном проходе.

-

Обработка запросов:

- Для каждого запроса

[from, to] считаем количество таких пар в диапазоне через разность: prefix_count[to] - prefix_count[from].

Читать дальше →

ответить

Последняя в уходящем году задача 983. Minimum Cost For Tickets требует от нас несложного сочетания техник динамического программирования и скользящего окна.

📜 Условие задачи

У вас есть запланированные дни поездок в течение года, указанные в массиве days. Билеты можно приобрести по следующим ценам:

- Однодневный билет за

costs[0] долларов.

- Семидневный билет (покрывает любые последовательно идущие 7 дней) за

costs[1] долларов.

- Тридцатидневный билет (покрывает любые последовательно идущие 30 дней) за

costs[2] долларов.

Необходимо определить минимальные затраты, чтобы покрыть все дни из списка days.

💡 Идея

Для минимизации затрат можно использовать динамическое программирование.

Основная идея — поочередно вычислять минимальную стоимость для каждой даты из массива days, учитывая разные виды билетов, а также использовать индексы скользящих окон для эффективного вычисления диапазонов покрытия билетов.

🛠️ Детали подхода

- Создаем массив

dp, где dp[i] хранит минимальную стоимость поездок для первых i дней.

Читать дальше →

ответить

Сегодня решаем задачу 2054. Two Best Non-Overlapping Events. Будем закреплять двоичный поиск ;)

😇 Описание задачи

Дан список событий с известными для них start_time, end_time и value. Нужно выбрать максимум два непересекающихся события с максимальной общей ценностью. События пересекаются, если одно начинается до окончания другого.

💡 Идея

Сортируем события по end_time (в убывающем порядке). Для каждого события используем двоичный поиск, чтобы найти все заканчивающиеся до его начала. Остаётся найти среди них событие с максимальной ценностью, для этого будем хранить накопленные максимальные ценности в отдельном массиве max_vals.

🛠️ Подход

-

Сортировка событий: По

end_time в порядке убывания.

-

Предобработка максимальных ценностей: Создаём массив

max_vals с накопленной максимальной ценностью событий (справа-налево).

-

Итерация и поиск:

- Для каждого события находим первое, заканчивающееся раньше его, через двоичный поиск.

- Суммируем ценности текущего события и накопленной максимальной ценности по найденному индексу, обновляя общий максимум.

Читать дальше →

ответить

Сегодня нас опять радует задачка на методы динамического программирования - 2466. Count Ways To Build Good Strings.

😊 Описание задачи

Нам нужно подсчитать количество "хороших строк", длина которых находится в диапазоне [low, high].

Хорошая строка создаётся из пустой строки путём выполнения следующих операций:

- Добавление символа

'0' ровно zero раз.

- Добавление символа

'1' ровно one раз.

Результат может быть очень большим, поэтому необходимо вернуть его по модулю 10⁹+7.

💡 Идея

Для решения задачи мы используем динамическое программирование.

Каждое состояние dp[length] хранит количество способов построить строку длины length.

Постепенно вычисляя значения для всех длин от 1 до high, мы получаем итоговый результат.

🔍 Подробности подхода

- Инициализация:

- Создаём массив

dp длиной high+1, где dp[length] будет содержать количество способов построить строку длины length.

- Базовый случай:

dp[0] = 1, так как существует ровно один способ создать пустую строку.

Читать дальше →

ответить

Сегодня чуток похулиганим и предоставим переоптимизированное решение для задачи 2554. Maximum Number of Integers to Choose From a Range I. В реальном интервью такое могут потребовать лишь на уровне идеи, но нам интересно запрограммировать самим :)

Описание задачи 📋

Необходимо выбрать максимально возможное количество чисел из диапазона [1,n], при этом соблюдая ограничения:

- Числа из списка banned выбирать нельзя.

- Каждое число можно использовать не более одного раза.

- Сумма выбранных чисел не должна превышать maxSum.

Результатом должно быть количество чисел, которые можно выбрать, удовлетворяя этим условиям.

Идея решения 💡

Предвычисляем суммы запрещённых чисел и используем двоичный поиск, чтобы найти максимальное k, для которого сумма допустимых чисел в диапазоне [1,k] не превышает maxSum. Это позволяет эффективно учитывать ограничения и избежать лишних вычислений.

Обзор решения 🧠

-

Сортировка и удаление дубликатов:

- Сортируем массив

banned и удаляем повторяющиеся элементы.

-

Предвычисление кумулятивных сумм:

- Создаем массив

ban_sums, где на позиции i содержится сумма первых i запрещённых чисел. Это позволяет быстро вычислять сумму запрещённых чисел до любого предела.

Читать дальше →

ответить

Задача - 1639. Number of Ways to Form a Target String Given a Dictionary

🔍 Описание задачи

Дано: список строк words одинаковой длины и строка target.

Цель: определить, сколькими способами можно собрать строку target, следуя правилам:

- В очередной шаг можно использовать символ, совпадающий с необходимым очередным символом

target, из любой допустимой позиции таблицы words.

- После выбора символа из определённой позиции все символы всех слов левее или равные этой позиции становятся недоступными.

- Вернуть количество способов по модулю

1_000_000_007

💡 Идея

Мы можем использовать подход динамического программирования. Для быстрого обновления состояний ДП предварительно подсчитаем частоты символов для каждой позиции в words.

Формула ДП:

Пусть dp[i][j] — количество способов собрать первые i символов строки target, используя первые j-й позиции в строках words. Тогда:

dp[i][j] = dp[i][j−1] + dp[i−1][j−1]⋅freqj(target[i]]), где:

Читать дальше →

ответить

Новая задача - 689. Maximum Sum of 3 Non-Overlapping Subarrays.

Описание задачи 📜

Дано: массив чисел nums и целое число k.

Задача: найти три непересекающихся подмассива длины k с максимальной суммой и вернуть индексы их начала.

Если существует несколько решений, вернуть лексикографически минимальное.

Идея 💡

Для нахождения оптимального решения нам нужно:

- Вычислить суммы всех подмассивов длины

k с помощью техники скользящего окна.

- Найти лучшие индексы подмассивов для правой, средней и левой частей массива, используя динамическое программирование.

Это позволяет эффективно комбинировать результаты и найти оптимальное выделение трёх подмассива.

Детали подхода 🛠️

-

Скользящее окно для вычисления сумм:

- Вычисляем суммы всех подмассивов длины

k, чтобы избежать повторных расчетов.

-

Поиск лучших правых подмассивов:

- Сканируем массив справа налево, чтобы сохранить индексы подмассивов с максимальной суммой для каждого положения.

Читать дальше →

ответить

Следующая наша задача - 1014. Best Sightseeing Pair.

Описание задачи 📝

Дано: массив values, где

values[i] — это ценность туристической достопримечательности,j-i — расстояние между двумя достопримечательностями i и j.

Требуется: найти пару достопримечательностей (i < j) с максимальной совместной ценностью по формуле:

score = values[i] + values[j] + i − j

Идея 💡

Основная задача заключается в оптимизации вычислений. Если переписать формулу как:

score = (values[i] + i) + (values[j] − j),

то видно, что для эффективного решения нужно поддерживать максимум для values[j]−j во время итерации.

Это позволяет избежать вложенных циклов и сократить сложность до O(n).

Детали подхода 🛠️

- Используем обратный обход массива с помощью

.enumerate().rev().

- На каждой итерации:

- Вычисляем текущую наилучшую ценность:

score = values[i] + i + max_right,

Читать дальше →

ответить

Сегодня мы решаем задачу 2924. Find Champion II

🏆 Задача:

В турнире n команд представлены как вершины DAG (ориентированного ацикличного графа). Если команда a сильнее команды b, это отображается направленным ребром от a к b. Требуется найти чемпиона турнира — вершину, из которой достижимы все остальные вершины. Если чемпиона нет или их несколько, вернуть −1.

😊 Идея:

В DAG вершина с отсутствующими входящими рёбрами (in_degree = 0) является источником. Если в графе ровно один источник, он становится кандидатом в чемпионы, так как из него достижимы все остальные вершины

(Нетривиальный момент: это утверждение не верно в общем случе, но в случае DAG его несложно доказать).

Если источников больше или ни одного, чемпиона не существует.

Сложность

-

🕒 Временная сложность:

O(m): Обход рёбер для подсчёта входящих рёбер.O(n): Проход по массиву in_degree.- Итого:

O(n+m).

-

🗂️ Пространственная сложность:

O(n): Для хранения массива in_degree.

Исходный код решения

impl Solution {

pub fn find_champion(n: i32, edges: Vec<Vec<i32>>) -> i32 {

let mut in_degree = vec![0; n as usize];

// Calculate in-degrees for each node

for e in &edges {

in_degree[e[1] as usize] += 1;

}

// Identify the potential champion

let mut champion = -1;

let mut n_champions = 0;

for (node, °ree) in in_degree.iter().enumerate() {

if degree == 0 {

champion = node as i32;

n_champions += 1;

}

}

// There must be exactly one node with in-degree 0

if n_champions == 1 {

champion

} else {

-1

}

}

}

Сегодня нам предстоит решить задачу 494. Target Sum.

Описание задачи 📜

Нам дана последовательность чисел nums и целевая сумма target.

Необходимо определить количество способов поставить знаки + или - перед числами так, чтобы выражение из всех чисел дало в результате target.

Пример

Для nums = [1, 1, 1, 1, 1] и target = 3, всего 5 правильных комбинаций:

-1+1+1+1+1+1-1+1+1+1+1+1-1+1+1+1+1+1-1+1+1+1+1+1-1

Идея 💡

Эту задачу можно свести к известной задаче о рюкзаке:

-

Разделим числа на две группы:

Sum_Positive — сумма чисел со знаком +,Sum_Negative — сумма чисел со знаком -.

-

Из уравнений:

Sum_Positive − Sum_Negative = Target

Читать дальше →

ответить

Сегодня нам предстоит решить задачу 2577. Minimum Time to Visit a Cell In a Grid.

📝 Описание задачи

- Дана матрица

grid размером m x n, где каждая ячейка (row, col) содержит время открытия ворот, ведущих в эту ячейку. До этого времени в ячейку попасть нельзя.

- Вы начинаете в ячейке (

0, 0) с временем 0 и можете двигаться на 1 ячейку за секунду в любом из 4 направлений (вверх, вниз, влево, вправо).

- Важно: стоять на месте запрещено — вы должны перемещаться на каждое движение.

- Цель — найти минимальное время, чтобы добраться до ячейки (

m-1, n-1). Если это невозможно, вернуть -1.

💡 Идея

Задача сводится к поиску кратчайшего пути с учётом времени открытия ворот в каждой ячейке. Можно представить задачу как динамический граф, где вершины — это пары (время, ячейка), а рёбра — это возможные переходы между ячейками. Вместо того чтобы хранить весь граф, мы динамически вычисляем возможные переходы из посещаемых вершин. Вершины будем перебирать в порядке времён достижимости ячейки (как в алгоритме Дейкстры).

🔑 Подход к решению

- 🧑💻 Графовая модель:

- Ячейки матрицы — вершины графа.

- Рёбра между вершинами имеют вес

1.

Читать дальше →

ответить

Страница

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19